◆ヴィスコンティと荻昌弘と私と

2025/11/06

恵比寿ガーデンシネマで上映中のヴィスコンティ、『山猫』が4Kっていう、ものすごく美しい画質で観られるからぜひ、とお友達に勧められて、3時間以上という長時間、鑑賞。

結果。

帰宅後、仕事しようと思ったけどできなかった。

帰宅後、仕事しようと思ったけどできなかった。

その日のエナジーをすべて使い果たしてしまった。抜け殻みたくなっていた。すごい映画を観た時の、現象。

本物だけがもちうる美があった。

本物を知り、本物を愛する人だけに可能な作品がそこにあった。

以前、20年以上前、自宅の小さなテレビでも、その圧倒的な世界観、その雰囲気だけは伝わってきたけれど、今回、映画館で観て、あらためて、ヴィスコンティという映画監督の、なにか、ものすごい執念を見たように思った。

『山猫』については、もう、いろんな人が書いているし、私は、やっぱりちゃんと理解しているとは思えないんだけど、でも、バート・ランカスター演じる老侯爵(老、っていっても、私とあんまり年齢変わらないのでは?)が、その人生のなかで直面する、時代の変化があって、その時代の変化に、どのように対応してゆくのか、というのが、ひとつのテーマになっていると思う。

あと、個人的な「老い」。

私は、だからすごーく、この老侯爵に感情移入して観てしまって、時代の変化に自分はどのように対応してゆくのか、老いとどのようにつきあってゆくのか、そんなことを重ねながら観ていた。

そして、ヴィスコンティって『ベニスに死す』(これ、私の特別な映画、大好き)のときにも強く思ったけど、自分自身を描く人なんだなあ、ということも感じた。老侯爵はヴィスコンティの自画像そのものだと。

『山猫』制作時、ヴィスコンティは50代後半。

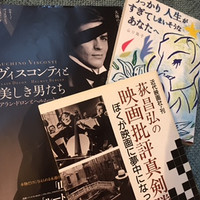

それで、帰宅して抜け殻状態なものだから、仕事は諦めて、愛読書の一つ『荻昌弘の映画批評真剣勝負』を開いた。

この本のことは、『うっかり人生がすぎてしまいそうなあなたへ』のなかにも書いている。絶賛している。

たしか荻昌弘は『ベニスに死す』についても書いていたはず、と記事を探して読み始めて、ひとりで声をあげた。

こんな文章があったから。

+++

ヴィスコンティとは、つねに他から原作を借りながら、結局映像では自分しか語らない、そんな人だ、というのである。

「白夜」「山猫」「異邦人」。……あれだけ著名文学の映画化にいそしみながら、結局この巨大なイタリア演出家が映像に描きあげるのは、「原作」ではない、つねにヴィスコンティ自身の自画像なのだ、ということである。

+++

私が感じていたことは的外れじゃなかった、と知って嬉しかった。好きな作家と似たように感じられていたことが嬉しかった(もしかしたら、自分の深いところにインプットされていたのかな。覚えていないけれど、そういうことはあるだろうから)。

嬉しい、のあとに、「あれ、どこかで似たようなことを自分が書かれていた」ということを思い出した。

そうそう。

『うっかり……』の「解説」で、千葉望さんがこんなふうにお書きになっていた。

+++

さて、文章を通じて私に見えてきた山口路子という女性は、徹底した自己愛の人である。前作『彼女はなぜ愛され、描かれたのか』は、十八人の名画のモデルとなった女性を美神(ミューズ)ととらえ、画家と彼女たちの関係に分け入った美術エッセイだったが、実はそこでも本当に描かれていたのは、山口路子その人であった。アルマ・マーラーやヴァリ・ノイツェルを書きながらも、自分のことを語った。本書『うっかり人生がすぎてしまいそうなあなたへ』は、絵画から文学や音楽に題材を移したが、やはり本当のテーマは彼女自身なのだと思えた。

自分はいったいどんな人間なのだろうという問い。自分をもっと知ってほしいという欲望。両方とも山口さんにおいてはひそやかなものではなく、熱帯地方の花のように強い芳香を放って、読む者にまつわりついてくる。

ある人は同室の香りに引き寄せられるだろうが、人によっては強烈過ぎてむせてしまうかもしれない情熱が、この人の持ち味である。

+++++

いま、書き写していて、千葉さんがお書きになりたかったことがわかるような気がする。

そして千葉さんの鋭さに、いま、あらためて敬意をもつ。

ほら、ヴィスコンティから、こうして自分の話になってしまう。私は「徹底した自己愛」の人。

でも、千葉さんがおっしゃっている「強烈過ぎてむせてしまうかもしれない情熱」、薄れていたら嫌だな。そういう「老い」は嫌だな。

そんなことまで考え、昨夜はなかなか眠れず。たぶんこれ、ヴィスコンティの映画の影響力の大きさを物語っている。

『ルートヴィヒ』はさらに長い4時間越え。体調のよいときに行かないと。