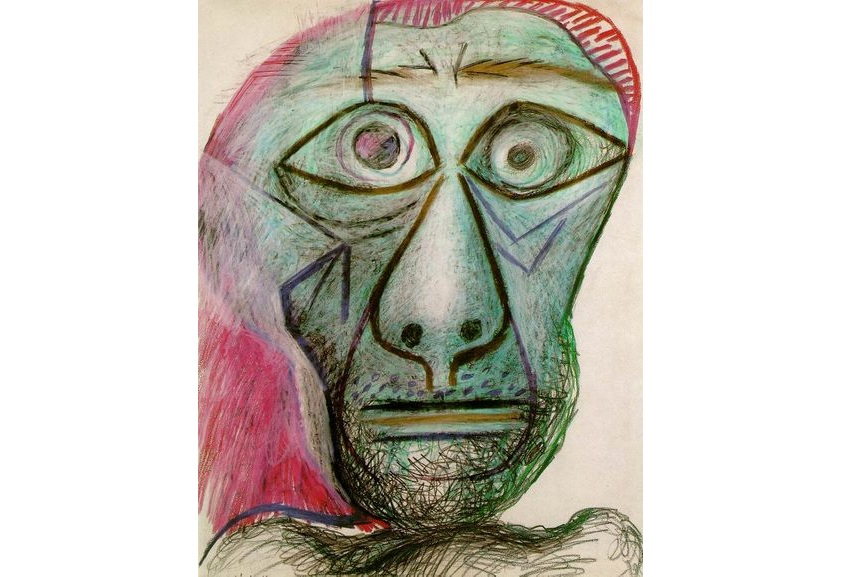

★絶筆美術館8:ピカソ『自画像』

2025/11/18

老いと性には以前からずっと関心をもってきた。

人間の三大欲求のひとつと言われる性欲は、年齢とともにどのようになるのだろう。

老いて、いろんなことがよくわからなくなった人が、性に関することだけには興味を示す、なんていう話を聞くたびに、やはり性には人間の根源的なものがあるのだ、と確信し、そんなとき、いつもピカソを想った。

死に近づいてゆくピカソが没頭したのは性への愛惜だったからだ。

八十四歳で前立腺の手術を受け、性的に不能になった。

性的不能って、八十四歳なのだからもう関係ないじゃない、というのはピカソ以外の人のための言葉だ。

もちろんその能力はかなり衰えてはいたが、若いころからずっと精力を誇っていたピカソは必死で性にしがみついていた。耳も遠くなり、視力も弱り、大好きな煙草ゴロワーズもやめていたけれど、そんなこと、性が完全になくなることからすれば、大したことではなかった。

この時期のピカソの言葉で印象的なのがある。長年の友人の写真家ブラッサイに言ったことだ。

「きみに会うたびに、ついポケットに手を入れて煙草をすすめたくなるよ。もう二人とも禁煙していることは承知しているんだがね。年をとると諦めるしかないが、欲望は残っているんだな。セックスと同じだ、もう実行することはないが、欲望は残っているんだよ」

命ともいえる男性機能を失った画家は、八十七歳で347シリーズを、九十一歳(死んだ年だ)で157シリーズと呼ばれる銅版画を制作した。憑かれたように、という形容がぴったりだ。数字は枚数を意味する。

ありえないほどに驚異的な猛然たる創作だった。永遠のテーマのひとつである「画家とモデル」のシリーズも描いた。どこにもかしこにも、もうそこらじゅうに、現実では不可能となった性への執着があふれていた。

それほどまでに、晩年、性に執着した作品ばかり描いていたピカソが最後に描いたもの、絶筆は、自画像だった。もちろん、「いかにも自画像」っぽくはなくても、ピカソは自画像の画家だから、作品で自分の人生を記録してきた画家だから、そんなに驚くことではないのだろう。

けれど、私にはとても意外だった。

しかも、いわゆる「ピカソの絵」っぽくない。つまり、二つの目が上下についていたり、鼻がありえないところにあったりという、そういう絵ではなく、ふつうの、と言ったらおかしな言い方なのだろうけど、そういう絵だった。だからこそなのか。迫りくるものが尋常ではない。

じっと見ていると、自画像を見ている自分の顔が歪んでくるのがわかる。目の下が痙攣したみたいになってくる、そんなかんじ。

まったく。なんという自画像なのだろう。

おぞましい。

という表現がいちばんぴったりくるだろうか。

描いた本人の逃げ場がまったくないから、情け容赦がないから、観ているほうまでこんなふうになる。 赤紫色が使われていて、いつかの夏の終わり、お墓参りに行くとき、あぜ道にまばらに咲いていた枯れそうな曼殊沙華を思い出させる。

もう一度言う。なんという自画像なのだろう。

そんなに目を見開いて、何を見てしまったのか。驚愕している。何に驚愕しているのか。

パブロ・ピカソ。

世界一有名な画家であり、ギネスに登録されるほどの数の絵を描いてきた画家は、死の直前に、なぜこんな自画像を描いたのだろうか。いったい、何を見てしまったのだろうか。

◆ピカソ作品の命の源

ピカソのことはずっと好きだった。

とはいえ、彼の作品よりも彼自身に興味があった。もちろん、青の時代の『自画像』とか、マリー・テレーズをモデルにしたおおらかな性を謳った作品群、ドラ・マールの『泣く女』、そして『ゲルニカ』など、いくつかピカソの作品で大好きなものはあるけれど、やはり、画家ピカソというよりも、はっきり男としてのピカソに惹かれていた。

いちいち、かっこよかった。

たとえば、キュビズム(立体派)のムーヴメントをブラックとともにピカソは作ったが、二年目のキュビズムの展覧会には出品しなかった。それを責められたときピカソは言った。

「いつまでも同じことをやっていると思わないでくれ」

たとえば、三十歳も年下のマリー・テレーズにはじめて声をかけたときのセリフ。

「僕はピカソです。一緒に偉大なことをやりましょう」

僕のモデルになってくれ、それを僕は描く、傑作を描くという意味だ。

一緒に偉大なことをやりましょう、なんて最高の口説き文句だと思う。

「僕は探したりはしない、発見するのだ」

この言葉も好きだった。うまく言えないけれど卑怯ではない、そんなところが好きだった。

ピカソの恋人たちの話を聞けば「最低の男だ」と思う部分もたくさんあるのに、それを軽々と凌駕するほどの強引な魅力があった。どんなに傷ついてもいいから、一度でいい、彼に抱かれたかったなあ、と思っていたときもあるほどだった。

私のライフワークであるミューズ、芸術家にインスピレーションを与える女性を考えるときにもピカソは欠かせなかった。なにしろ彼は恋人を変えるたびに画風を変えたのだから、こんなにミューズの存在がわかりやすい画家はいない。

ピカソ自身、認めている。

自分の芸術の源には、恋愛、欲情があるのだと。

ピカソにはメインとなったミューズは十人前後、それ以外の女性たちは星の数ほどにいた。

星たちのことは数に入れないにしても、なにがすごいって、ピカソのミューズたち、彼女たちはその時期が重なっていたというのに、全員が全員、ピカソを理解していたのは私だけ、彼が愛していたのは私だけ、と思っていたということだ。

たった一人の女にでさえ、「愛されている」と思わせることのできない男が、それこそ星の数ほどいるなかで、全員に「私、彼に愛されている」、そう思わせることができたのがピカソという男だった。

どの女性もみな自分は特別なのだと思いこんでいる。もちろん思いこませたのはピカソだ。ものすごい偉業だ。

複数の女性を同時に相手にしながら、彼女たち一人一人に「私が一番」と心底思わせるのは並大抵のことではない。

ピカソはその時々で彼女たちに全力投球だった。その瞬間の気持ちは真実で、その相手に向ける気持ち、情熱も嘘ではなかった。

だから女たちは夢中になった。

ピカソはサディスティックで、自分は自由にしたけれど恋人たちには自由を許さず隷属を望んだ。暴君だった。自分を愛するゆえに女たちがぼろぼろになってゆくのを見て、愛を確認するような男だった。

それでも女たちは彼を愛したのだ。恋愛というのはふたりの間で起こる現象、ということを忘れてはいけない。

よく聞かれる。

「十人ものミューズがいたって言われるけど、ピカソが一番愛したのは誰だったのでしょう」

私は、はっきりマリー・テレーズだと思う。その理由は絵を見ていて感じる、というただそれだけなのだけれど。

同じ質問に、しかしピカソ本人は答えられなかったのではないかと思う。

ただ、彼は死ぬ一週間前にマリー・テレーズに手紙を書いた。そこには、「私が生涯で愛したのはきみひとりだけだった」という、マリー・テレーズを幸せのあまり殺しかねない言葉があった。

本心かどうか。

それまでにも一緒に暮らしていないマリー・テレーズに、熱烈なラブレターをたくさん書いていた。

彼女は十七歳のとき四十五歳のピカソに出逢ってから三十年もの間ピカソだけのために生きた。自分が切ってあげたピカソの爪を宝物のようにとっておくような女性だった。

彼女はピカソともっとも性的に濃密な関係にあった。性の快楽を謳歌する作品のモデルはたいてい彼女だ。その絵はどれもおおらかな性の悦びにあふれていて、私は好きだ。そしてマリーもまたピカソが愛しているのは自分だけなのだと、ずっと、最後の最後まで、信じていた。

◆最後のミューズ

私なりに彼のミューズたちを眺めたとき、もちろん、それぞれに重要な女性たちだから言及しないと彼女たちから恨まれそうだけど、決定的な人だった、と思えるのがマリー・テレーズのほかにも一人いる。

「ピカソを捨てた唯一の女性」として語られるフランソワーズ・ジローだ。

出逢ったとき、ピカソは六十一歳、画家志望のフランソワーズは二十一歳だった。

マリー・テレーズとフランソワーズ・ジロー。この二人が、ピカソの人生に深い楔を打ちこんだと私は思うのだが、晩年のことを思うとき、どうしても無視できないのが、ジャクリーヌ・ロック。

ピカソの生涯を通してみれば、それほどの人ではないし、私自身もそれほど魅力を感じない。

けれど、なぜなのだろう、どんなに偉大な業績を残した男も、晩年は、近くであれこれと世話を焼く女性に「支配」される傾向があるようだ。

秘書とか家政婦とか看護師とか、そういう人たちに。そうとは気づきもせず、まさか自分がそんな状況に陥っているなんて認めることすらしないだろうけれど、結局支配されている人を私は知っている。ひとりやふたりではない。

ピカソもそうだった。ピカソはもともとジャクリーヌに夢中だったわけではない。フランソワーズ・ジローが自分のもとから去ってしまったとき、近くにいたのがジャクリーヌだった。彼女はひじょうに、異常なほどに、献身的だったから、ピカソはジャクリーヌによって傷ついた男心を癒したのだろう。

なにしろ「私のような男のもとから立ち去れる人間はいない。それにそんなことを言って脅かした人間が実行したためしはない」と嗤ったピカソにフランソワーズは言い放ったのだから。

「それなら見ていらっしゃい。いままでにしたことのない経験ができるわ」

そしてほんとうにふたりの子どもたちを連れて出て行ったのだから。

本人は認めていないけれど「傷心ピカソ」になるのは当然だった。フランソワーズを失ったことはピカソにとって、あってはならない敗北であり、七十二歳の男にとって老いを意識せざるを得ない事件だった。

とはいえ、いくら慰めになったとはいえ、ジャクリーヌは家政婦のような女、と陰口をたたかれるような女性だったから、なにも結婚しなくったってよかったのでは、と思う。

そう、ピカソはジャクリーヌと結婚しているのだ。二度目の結婚だ。

最初の結婚は三十七歳のときで、相手はオルガという名のロシアのバレリーナだった。彼女はピカソが離婚したいといってもずっと応じなくて、そのオルガが死んだからジャクリーヌと結婚できたわけだが、これには裏事情がある、と私は考える。

ちょうどオルガが死んだころ、フランソワーズは弁護士を通じて子どもたちの基本的権利を確保しようとしていた。彼女はピカソとの間に二人の子どもを産んでいて、子どもたちにピカソ姓を名乗らせたかったからだ。彼女自身は別の男性とすでに再婚していた。

交渉は長々と続いていたが、あるときフランソワーズはピカソの弁護士から思いがけない提案をうけた。

「離婚して、ピカソと結婚することを考えてみませんか? お子さんたちの身分を確保するにはそれが一番簡単な方法でしょう。それから離婚しても、お子さんたちの法的身分は変わりませんから」

ピカソとの結婚を想像したとき、フランソワーズの胸に去来したのは、「もしかしたらいまなら、ピカソとうまくやってゆけるかもしれない」という思いだった。たとえそれは無理だとしても、提案を受け入れれば、少なくとも子どもたちの法的身分は確保される。

フランソワーズは夫に離婚を申し入れた。

そのおよそ一週間後の三月二日、ピカソは極秘のうちにジャクリーヌ・ロックとヴァロリスの市役所で結婚した。ピカソの弁護士すら知らなかった。弁護士はフランソワーズとピカソの結婚の準備を進めていた。

ピカソは七十九歳、ジャクリーヌは四十七歳年下の三十二歳だった。

三月十四日、朝刊を広げたフランソワーズは、自分が結婚しようとしている相手が十二日前に結婚していたことを知った。

ピカソの破壊力のすさまじさに魂が立ちつくした。

「私はマスコミにかぎつけられずに結婚しようと固く決心していた。そしてやったのだ! 私の勝ちだ!」

とピカソは言った。

私の勝ちだ! はマスコミではなく、確実にフランソワーズに向けられた言葉だったと私は思う。

自分から去った女に仕返ししたのだ。

ジャクリーヌ・ロックはフランソワーズへの仕返しのために、とりあえず必要なキャストだったのではなかったか。

しかし、このジャクリーヌが、ピカソ最後の十年間を完璧にコントロールすることになる。

◆「ママン」との生活、最後の十年

ジャクリーヌは自分以外の人間を徹底的にシャットアウトした。ピカソの子どもたちでさえ、父親に会うことはできなかった。家の門の前まで行って、「父に会いに来ました」と言っても会わせてもらえなかった。ジャクリーヌという鉄条網がピカソを外の世界からほぼ完璧に遮断した。だからジャクリーヌのことをよく言う人は少ない。

けれど、ここで勘違いしてはいけない。ジャクリーヌにはそんな器量はなかった。ピカソがジャクリーヌにパワーを、権限を与えたのだ。

他者を物理的に排除するやり方ではあったけれど、夫婦はたしかに緊密な一体感をもちえた。

たくさんのエピソードのなかで、印象深い、ジャクリーヌという女性をよく表しているものを一つだけ挙げてみる。

ある夕方、ふたりが友人知人と一緒にレストランにいたときのこと。誰かがジャクリーヌに言った。

「見て、夕陽があんなに美しい」

するとジャクリーヌは言った。

「運よくピカソと一緒にいられるのなら、太陽など見なくてもいいのです!」

ピカソが最後に住んだのは、カンヌ近郊ムージャンの「ノートル・ダム・ド・ヴィ」と呼ばれる邸宅だった。八十歳のときにここを購入している。コクトーやブラック、仲間たちが次々と死んでゆくなかでもピカソの創作意欲は衰えなかった。ジャクリーヌの肖像画も二百枚近く描いた。

いつしかピカソはジャクリーヌを「ママン」と呼ぶようになった。四十七歳も年下の女性をだ。けれどまさにジャクリーヌはピカソにとって「ママン」だった。どんなに邪険にしても冷たくしてもわがままを言っても、彼女は決して去ることはなかった。母親は子どもに無条件の愛を注ぐ。

「ママン」は激務だった。ピカソに呼ばれたときには飛んでゆかなければならなかったし、体調が悪いとピカソが不機嫌になったから、いつでも元気なふりをしていなければならなかった。

ピカソ自身、健康には異常なほどに気を使っていた。医者にもよく見せていたし、眠るときには風邪をひかないように、毛皮を肩に巻いて寝ていた、それが彼の健康法だった。

幼いときの妹の死、若いときの恋人の死、親友の死、そして友人たちの死。ピカソは死を恐れていた。

フランソワーズ・ジローの「ピカソとの生活」のなかでも、ピカソが迷信深くて、子どもたちが事故に遭わないために、自分が危険な目に合わないために、生活のなかにさまざまな決まりごとがあったということが書いてあって、意外だった。

そしてピカソは元気だった。大した病気もしないまま一九六一年に八十歳の誕生日を迎えた。

世の中はすでにピカソを神のように崇めていた。パリで開かれた大回顧展には百万人近い人々がつめかけた。

しかしピカソは出席しなかった。

初日に多くの画家が回顧展に行っていることを喜んでいた。作品を見てもらえて嬉しいのではない。その間、彼らは仕事をしないから、回顧展のおかげで真っ白なままのキャンバスがどれだけあるか想像しただけで楽しくなっていたのだ。

実際、回顧展なんてどうでもいいことだった。

「それがいったい何になる?」と思っていた。

賞賛されることにも、過去の作品を称えられることにも意味を見いだせなくなっていた。だから、その虚しさから逃れるためにひたすら絵を描いた。それしか生き続けるエネルギーを維持する方法はなかった。

このころの言葉。

「何よりも辛いのは、永遠に完成することがないということだ。さあ、よく働いた。明日は休みだ、と言える日は来ない。絵を脇に押しやって、もう手を加えないぞと思うことはできる。けれど「終」と書きこむことは絶対にできない」

「考えることは一つだけ、仕事だ」

「息をするのと同じように描く。仕事をしているときにはくつろげる。何もしていないときや、訪問客の相手をしていると疲れるばかりだ」

八十歳の誕生日を記念して「フランス・ソワール」紙がピカソのインタビューを掲載した。

「鏡がなかったら自分の年齢がわからなかっただろう。若くなるのに八十年かかった。七十歳の誕生日にもそう言ったかな。では、いまでもそう信じていると書いてほしいな」

「愛情だけが大切だ。そう書いてくれないといけない。愛情だけが大切だ、とピカソが言ったと」

愛情だけが大切? どの口が言うか、と呆れた人は少なくなかっただろう。

自由自在に女をものにして、複数の恋人がつねにいて、彼女たちを作品にわかるように描いて、現実に恋人たちが鉢合わせしてもそれを面白がった。

マリー・テレーズはピカソを待つだけの女になったし、正妻のオルガは精神を病んだ、そして『ゲルニカ』制作を記録した写真家のドラ・マールも精神を病んだ。

ああ。ドラ・マール。

彼女は知的で美しく芸術家たちのミューズだったのに、ピカソのひどい仕打ちによって『泣く女』のモデルになってしまった。どんな男の求愛も拒みキリスト教へ救いを見出した。

「ピカソのあとは神だけ」というドラ・マールの言葉は、ピカソと関わった女たちの共通感覚であっただろう。ぞくりとする。

◆最後の自画像

冒頭に書いたように、八十四歳のときの前立腺の手術はピカソにとって大事件だった。しかし性への愛惜をエネルギーとして作品を制作し続けた。

晩年は、ほとんど人に会わずに、ひたすら描いた。さすがのピカソも九十歳の誕生日を迎えたときには、見た目もすっかり老人になっていた。

最後の自画像を描いたのは、一九七二年の六月三十日。翌日訪れた友人に言った。

「昨日、絵を描いたよ。何かをつかんだような気がする……これまでとは違ったものだ。」

何かをつかんだような気がする。

と、九十歳、死の前年に、こんな自画像を描いて、何かをつかんだような気がする、とピカソは言ったのだ。

私はここにピカソの天才を見る。

ピリオドのない自己探求、生きる歩みをとめない姿を見せつけられて、胸がひりひりする。

最後の自画像を描きながらどんな想いが去来していたのだろうか。

「いい人生だった」とか「我が人生に悔いなし!」とか、多くの人たちが喜びそうな想いでないこと、だけはたしかだ。

このおぞましい自画像と、あらためて向き合ってみると私はふたつ、思うことがある。

ひとつは、「破壊者」と呼ばれて、女性たちをはじめ子どもたち孫たち、多くの友人知人を傷つけるのが大好きなサディストと呼ばれたピカソは、やはり自分自身のことをよくわかっていたのではなかったか。自覚していたのではなかったか。それでも、そのようにしか生きられないから、そのようにしてきたのではなかったか。

そう、ピカソは自分という人間の業の深さを自覚していた。そうでなければ、こんな眼差しの自画像は描かない。

そういう意味で、絶筆が、自分という人間そのものを描ききったものなのだとしたら、それをさらけ出し、表現し、ようやく描けたのだとしたら、やはりピカソは自身の芸術に命をかけた、愛すべき芸術家だった。

もうひとつ想うことは、ピカソの予感がこの自画像にあるのではないかということだ。

生前ピカソは自分を船に例えてこう言っていた。

「私が死んだら、船が難破したときのようになるだろう。大きな船が沈むときには、まわりにいる大勢の人間も一緒に沈むのさ」

そして、死後、ピカソの予言通りになった。

複雑な血縁関係ゆえ、遺産相続争いもややこしかった。ピカソは生前、そういったことについて何ひとつ決めてはいなかった。関心がなかったのか、争うだろうと思うことが面白かったのか。

ピカソの子どもたちも孫たちも、ジャクリーヌによって葬儀への参列を許されなかった。

ずっとピカソからの愛を求めてきた孫のひとりパブリードにとってそれは決定的だったのか、彼は漂白剤を飲み、自殺した。二年後、その父親、ピカソの息子の一人ポロが以前からアルコール中毒であったが肝硬変で死んだ。

その二年後、十月二十日、ピカソの誕生日の五日前、二人が出会ってから五十年目、マリー・テレーズが家のガレージで首を吊った。六十八歳だった。

娘のマヤに宛てた遺書のなかには「耐えがたい衝動」について記してあった。

マリー・テレーズはピカソが死んでからもなお、ピカソのそばにいてあげなくてはと思いつめていた。多くの人がピカソのそばにいたけれど、自分が与えられるものを与えられる人はいないと思いこんでいたのだ。

その九年後、ピカソが死んでから十三年後の十月十五日、ジャクリーヌ・ロックはマドリード現代美術館館長と電話で打ち合わせをした。それから数時間後の午前三時、ベッドに入り、シーツを顎のあたりまで引き上げて、こめかみをピストルで撃ちぬいた。

ピカソのそばに行って面倒をみなくてはいけないという想いからだった。

ピカソは、これらのことを知っていたのではないか。予想していたのではないか。だから自らの業の深さ、罪深さ、自分という人間を見つめて、このような自画像を描いたのではなかったか。

この自画像を描いたころ、作家のエレーヌ・パルムランに言ったという言葉は重要だと思う。

「きみの人生は詩人のそれだが私の人生は罪人の人生だ」

ピカソが最後の最後に悟った真実だったのか。彼は罪人を見たのか。だから驚愕しているのか。だとしても、そのようにしか生きられなかった、ということも知っている。ピカソはそういう男の顔を描ききったのだ。

最後の自画像を描いた数か月後の一九七二年秋、肺充血で入院。

翌年の四月八日、日曜の朝、ピカソの体調が悪化し、ジャクリーヌはパリのかかりつけの心臓専門医に電話した。

心臓専門医が飛行機でニースに到着すると、地元の医者がすでに来ていた。ピカソはベージュのパジャマを着て、重ねた枕に背をあずけ、苦しそうにあえいでいた。医師に差し出した手の指は青くむくんでいた。医師は言う。

「寝室に入ってすぐ、いよいよだとわかった。しかし彼は自分が死にかけていることに気づいていなかった」

心臓も肺も急激に弱っていった。何かを言おうとしているのだけれど、聞き取れなかった。一度、アポリネールの名が出た。もう五十年も前に死んだ詩人だ。

それからふいに現実に戻ったようで「ジャクリーヌ、どこにいるんだ」と言った。

そして医師に向かってはっきりと言った

「結婚していないのはよくない。役に立ちますよ」

これが理解できたピカソの最後の言葉だった。二時間後、呼吸困難におちいって痙攣が起こり、心臓がとまった。ピカソは死んだ。九十一歳だった。

そのとき絶筆は、リビングの隣の暗いアトリエで巻かれたままだった。

***

2020年9月22日。おまけのひとこと。私、やっぱりピカソが好き。