★絶筆美術館1:ゴッホ『カラスの群れ飛ぶ麦畑』

2025/11/18

なんてエネルギッシュなんだろう、イメージとぜんぜん違う。

これが、あの絵?

ゴッホの絶筆、『カラスの群れ飛ぶ麦畑』の前で、私ははげしく落胆した。いいえ、落胆なんてものじゃなくて、もっと負の感情があった、あれは裏切られたみたいなのに近い気持ちだったように思う。

『不穏な空の下のはてしない麦畑』、これが正式のタイトルなのだが、同タイトルでカラスが飛んでいないものがもう一枚あるため、カラスのいるほうを「カラスの群れ飛ぶ麦畑」と呼ぶことも多い。私も『カラスの群れ飛ぶ麦畑』と呼ぶ。

いまからもう二十年以上も前、オランダ、アムステルダムのゴッホ美術館。その絵が観たくて訪れた美術館だったのに。

画集で観た『カラスの群れ飛ぶ麦畑』は迫り来る精神錯乱への不安、死を決意した画家の最後の叫び、あるいは、まだ絵を描きたいのにそれが叶わないことへの、自らの運命に対する呪い……と、暗い言葉が際限なく浮かびそうな、とにかく厚い絵の具に絶望がみっちりと塗りこまれているような、重苦しい、けれどひどく胸の奥にうったえてくる絵だった。

印刷でこれなんだから、本物はどんなだろう。

私は大きな期待を抱いて、その絵の前に立ったのだ。

だから、いざ絵を前にして、そこにある絵が、思っていたのとはまるきり違っていたこと、とにかくエネルギッシュで、絶望どころか明るくさえあったことに、私はほんとうにショックを受けたのだった。

この体験から少しして、小林秀雄のことを知った。

小林秀雄は「カラスの麦畑」を複製で観て強い衝撃を受けて、それをきっかけにゴッホにのめりこみ、有名な『ゴッホの手紙』を著した。

その絵に表れているゴッホの不安、絶望に共鳴したのだが、のちに本物の作品を観て、その明るさと健康的な雰囲気に当惑して「絵としては複製の方が良い」と言ったという。

小林秀雄が私と同じように感じていたなんてびっくり、とみょうな親近感を覚えたものだけれども、そう、たしかに印刷は本物よりもずっと色彩が暗い。そして本物を観てからしばらくは私も小林秀雄のように、印刷のほうが良い、と思っていた。

けれど、一年、二年、十年、十五年と時を重ね、私自身も変化し、さまざまな精神状態でさまざまな形でゴッホにふれるなかで、それは違うのではないか、と思うようになった。

決定的に「それは違う」、と私に教えてくれたのは、新関公子さんだった。

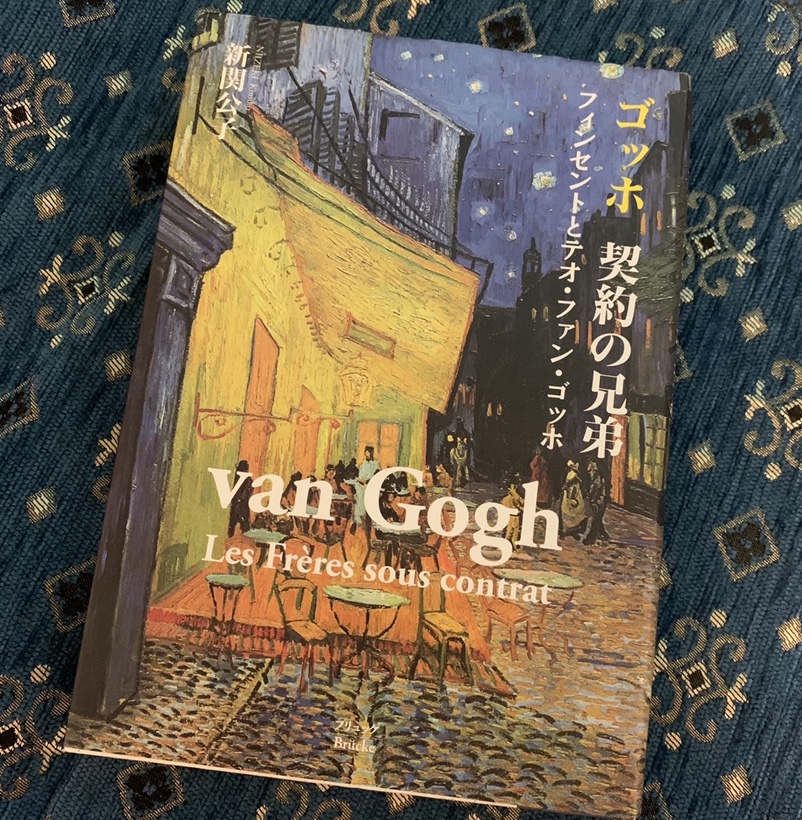

……なんて書くとまるで知り合いのようだが違って、新関公子さんの本『ゴッホ 契約の兄弟』を読んだこと、その体験は衝撃だった。

この本との出会いは私にとって重要だった。

私はずーっとゴッホのことを誤解していたことを知った。

そして、この本に表されたゴッホの真の姿。私はゴッホに惚れ直した。いままでよりもずっとずっとゴッホのことが好きになった。

好きな人がいて、その人のまったく別の面を見せられて、それは今までにもっていたその人に対するイメージとまったく違うけれど、それを知ったことで、もっと好きになっちゃう、そういう感覚。

著者の新関公子さんの真摯な姿勢、既存の解釈から自由な、それでいて鋭い考察には、ほれぼれ。

新しい資料が出てそこから新しい解釈を提示するのではなく、すでに多くの人が読んでいるゴッホの手紙をじっくりと読むことで、自分だけの目を信じて読むことで、まったく新しい解釈を提示してみせる、しかも説得力がある。何より新関公子さんのゴッホへの強い愛がある。そこがすばらしい。

序文で「ゴッホは狂気の画家ではなく、正気の画家として偉大なのだということを証明したい」と述べておられるが、大証明なさっていると思う。

だからこれから書くことは、新関さんのご著書によるところが大きい。けれどもちろんそれだけではない。私なりにも『ゴッホの手紙』を読んだし、ほかの人たちの意見も読んだ上で、私が真実に近いと感ずることを書こうと思う。

その前に、ひとつ記しておかなければならないのは、ゴッホの絶筆について。

私は『カラスの群れ飛ぶ麦畑』を「ゴッホの絶筆」として知った。

それはある画集でそう説明されていたからなのだが、事実上の絶筆は別にある。

『ドービニーの庭』の連作もそうだし、最後に描かれた絵は『木の根と幹』とされている。それでも、それらの作品を含めて『カラスの群れ飛ぶ麦畑』もゴッホの「芸術的絶筆」作品群のひとつだし、私は最後の作品群のなかでこの絵に、ゴッホの想いをもっとも強く感じる。

死を覚悟したゴッホが最後の最後に表現したかったことが、この絵にあると信じる。

ゴッホという人を真に理解するうえで欠かせないものがあると信じる。

だからゴッホの絶筆として私は『カラスの群れ飛ぶ麦畑』を選ぶ。

■極限の苦悩

ゴッホのことを少しでも深く知りたくて、ゴッホが弟テオに充てた手紙をじっくりと読めば、そこにはゴッホの思想、苦悩、希望が細かく綴られていて、そしてあまりにも真剣なものだから、読んでいて胸が苦しくなる。

手紙から私が受け取ったゴッホという人は、まずとても内省的だということ。文学に親しみ、聖書を読み、興味のある画家について知る努力を怠らず、そしてそういった知識の積み重ねから、自分がうまくいかない原因はどこにあるのか、それを探ろうとしていた。環境がもっとよければいいのに、くらいの愚痴はこぼすけれど、基本的には「自分」はもっと強くならなければいけない、もっと勉強を、もっと仕事をしなければ、といつも「自分」にゆきつく。

ものすごく自分に自信をもっているときもあれば、そうでないときもあり、自信のあるときは「きっと僕の絵は値が上がる」と確信し、そうでないときは「もう自分が社会の屑のような気がする」とまで言う。このあたりの浮き沈みの激しさには親近感を抱かずにはいられない。

健康状態は基本的に良くなくて、だから体調のよいときに集中する必要があると自分に言い聞かせている。

性欲との闘いも真面目に書いてあって、女に溺れてはいけない、とか性欲は芸術の邪魔になるとか、そんなことも書いていて、ひどく生々しい。

絵を見ると、とても感情的な人なのかと思うし、実際そうなのだけれど、同時に理屈の人でもあり、絵を売るためにはどうしたらよいかと計算する人でもあり、常識的な考え方をする人でもあった。

そして常に思いつめていた。すぐれた画家にならなければと。

画家になる、と決めてからのゴッホにとっては、「すぐれた画家になること」がそのまま「生きる意義」でもあったのだ。

ただひたすらに絵を描いていたちょっと愚直な天才画家、というイメージではない。けれどゴッホにとって、繰り返しになるけれども、己の人生、自己の芸術がすべてだった。

芸術がすべて。多くの芸術家の言葉でもあるだろうが、ゴッホの場合は文字通りそうだった。そうとしか言いようがない。彼は芸術に人生を捧げた。命をかけた。病気のことがあり、時間がないと知っていたから、ものすごい集中力で制作し、その様子は鬼気迫るものであった。

■耳切り事件

ゴッホが本格的に画家になる決意をしたのは一八八〇年、二十七歳のとき。亡くなるのが三十七歳だから、画業はわずか十年間。しかしこの十年間の間に、油彩九百点素描千百点の作品を制作した。油彩だけでも、単純計算で一年に平均九十点、ひと月に七、八枚描いていたことになる。

十年間の画業のなかでも最後の二年間は、病と闘いながら、後世に残る作品を産みだすべく文字通り命を捧げた、心血を捧げた、そういう二年間だった。

そう、ゴッホは病と闘っていたのだ。ゴッホの病、それは癲癇だった。

狂気の画家、と言われているが違うのだ。

ゴッホの発作、ある種の異常行動は癲癇の発作だった。当時の医学レベルでは神経症、精神病の一つと診断されていた。ゴッホの手紙のなかにも「癲癇の発作」、あるいは「僕は不治の精神病者から癲癇」という言葉が見られるが、あくまでもそれは「精神病」として認識されていた。

現代では癲癇は精神病ではなく、脳神経細胞ニューロンの異常放電から起こる疾患とされている。

おそらくゴッホの場合は光に反応するもので、だから南仏のあの強烈な太陽はゴッホの癲癇という病気にはよくなかった。けれど彼は南仏の光を愛し、そこから生まれる色彩を愛したので、自分の身体によくないことを知りつつも南仏にい続けた。

けれど最後は北方、オーヴェル・シュル・オワーズへ転地することになる。

最初の癲癇の大発作が起こったのが、「耳切り事件」の直後だった。「耳切り事件」はゴッホの晩年の精神錯乱、狂気との闘いを象徴するエピソードとして有名だ。

もともとゴッホは過剰に一途なところがあった。これは病気ではなくゴッホの性格なのだが、その一途さが特定のひとに向かうと、そのひとはゴッホの過剰な想いにうんざりするということがそれまでにもあった。耳切り事件もそのひとつで、相手は画家仲間のゴーギャンだった。

ゴーギャン。ゴッホと並んで後世に名を残す画家であり、文明に汚されたヨーロッパを嫌い南国タヒチで生活、楽園を描いた絵でよく知られている。

ゴッホとゴーギャンは南フランスのアルルで共同生活を経験している。これはゴッホの強い希望で実現したものだ。ゴーギャンとゴッホはお互いの才能を認め合うライバルであり友人だった。たった二ヶ月という短い間ではあったけれど共同生活を送るなかで互いを刺激し合い、この時期二人とも多くの傑作を描いている。

けれど、ゴーギャンが「一人は火山、一人は煮え立った熱湯そのもの」と表現したように、強烈な個性は激しくぶつかりあい、また感情の起伏が激しいゴッホに、ゴーギャンは共同生活を続けることはできないと判断、ゴッホのもとを去ろうと決意。そして事件が起きた。

ゴッホにはこのときの記憶がないらしくゴッホ側の記録はない。ゴーギャンがこのときのことを回想録に記しているので意訳する。

「夕食後の散歩に出かけた。広場を横切ろうとすると、背後に聞き覚えのある足音を聞いた。振り返ると彼がカミソリを手に襲いかかろうとしていた。じろっとにらむと彼は振り上げた手を下してしょんぼりした様子で引き返した」

これだけで終わらなかった。ゴッホはその後、もっていたカミソリで自分の耳を切り落とした。さらに、切り取った耳たぶを封筒に入れて知り合いの娼婦に届け、大事にとっておいてくれ、などと言ったから警察沙汰となり、新聞の記事にもなった。

なぜそんなことをしたのか。

ゴーギャンとの生活がうまくいかないこと、そしてゴーギャンが自分のもとから去ろうとしていること、その他様々な理由があったことだろう。そして一度はゴーギャンに刃を向けたものの何もすることができず、どうしようもない感情を自分にぶつけた。それがなぜ耳だったのか。

そんなことはわからない。ぎりぎりのところに立たされたとき人は、自分でもわけがわからない行動をとるものだ。実際ゴッホもなぜ自分がそれをしたのかわからないと言っている。

重要なのは、ゴッホが他者ではなく自らを傷つけたという事実だ。

ところで、ゴーギャンのことを「ゴッホを見捨てた冷酷な男」と見てはいけない。ゴッホは共同生活をしたかったのにゴーギャンがそれを拒否してゴッホを捨てた、そのことでゴッホはとても傷ついた、それは事実だ。

しかし、その人を尊敬しその芸術を認めることと、共に暮らせるかどうかといったことはまた別の問題なのだ。

ゴーギャンの回想録にはゴッホへの想いが感じられる部分がいくつかあるが、そのひとつを意訳してみる。

「みんなゴッホの耳切り事件について詮索はしても、大切なことを知ろうとはしない。彼が精神病院で手当をうけて、数ヶ月おきに絵を描くための明晰な精神状態を取り戻して、その間、どれほど猛然と芸術と向き合ったか。どれほどの集中力であの素晴らしい作品群を仕上げたのか、知ろうとしない。彼の極限の苦悩を知ろうとしないのだ」。

ゴーギャンはゴッホの理解者だった、と私は思う。

■発作との闘いと弟テオ

耳切り事件でゴーギャンは完全にゴッホのもとを去り、ゴッホはこの直後に発作を起こし入院した。はじめての大発作だった。譫妄状態になるので、周囲から見ればたしかに狂人のように映ったことだろう。

この事件から死までおよそ一年半。

最後の一年半は発作との闘いの年月であり、精神病院への入退院を繰り返しながら創作を続けた。

近隣の住民たちの「狂人を監禁せよ」との請願書によって、強制的に精神病院に入院させられたこともあった。

請願書の署名欄には「善良な市民より」と書かれていた。

善良な市民!

自分のことを「善良な市民」と疑うことなく言える鈍感な人々によって、ゴッホは監禁されたのだ。強い憤りを覚える。

監視人つきの独房のなかからゴッホが弟のテオに送った手紙を読むと泣けてくる。

自分は狂人ではなく、いまは全く正気の状態にある。とにかくテオに心配をかけたくない。いまあれこれと騒げば、すぐに狂人ということにされてしまうし、事態を悪化させるだけだから、とにかく希望をもって耐え忍ぶしかない。

それでもやはり悲しい。「あんなに多くの人たちが卑劣にも集団で病人の僕一人を攻撃しているのだとわかったときは、胸を棍棒で殴られたみたいだった」。

しかしゴッホは、自分の身体の状態、自分がすべきこと、つまり何を描くかということに対して驚くほどに冷静だった。

耳切り事件後の最初の大発作から、大小の発作を何度か繰り返すうちに、ゴッホは発作が定期的に起こることに気づく。そして次の発作を予測できるようになってくる。また、発作の前兆のようなものも感じ取ることができるようにもなってきていた。

そして次第に発作が起きてから回復するまでに時間がかかるようになってきていることにも気づいていた。

当時の医療レベルでは、この先は完全に廃人になるか発作のうちに死に至るか、どちらかでしかない。

完治はあり得ない。ということを理解したとき、ゴッホは、自らピリオドをうつことを決意したのだ。

そのことを、弟のテオは知っていたのだろうか。

知っていた、と私は推測する。

兄を金銭的にも精神的にも支え続けた弟テオ。

それは涙なくして語れない美しき兄弟愛。売れない画家である兄を経済的に援助し続け、結婚してからは妻と兄との確執に悩み(ふたりがテオをとりっこするイメージ)、膨大な手紙のやりとりがあり、兄が亡くなってから半年後に、まるで後を追うように急逝した。そしてゴッホ終焉の地オーヴェル・シュル・オワーズの墓地に並んで永遠の眠りについている……。

というのが私のなかにあったゴッホ兄弟の姿だった。

けれど、これも先の新関公子さんのご著書によるものなのだけれど、それは違うのだ、ということを知ったのだ。

テオは、画商としての才能があり、所属している会社から高額の給料を得ている、いわゆる人生の成功者だった。

当時の前衛芸術であった印象派の理解者でもあり、そして、兄の才能を高く評価していた。そして、兄弟は「契約」を交わした。つまりテオは兄であるゴッホという画家の専属画商となった。だからゴッホは兄弟愛という形だけでテオから「生活費」を送ってもらっていたのではなく、絵を独占的に売る権利と引き換えに「制作費」を受け取っていた、と考えたほうが自然のようだ。

テオは兄ゴッホの才能を認め、そしてゴッホは画商として優秀な弟テオに自分の作品を託した。ゴッホの作品をどうするか、いつ、誰に見せるかどこに展示するかいつ売るかというすべてのことはテオに任せられた。

だからゴッホは生前一枚だけしか売れなかった(『赤い葡萄畑』)というのは間違いで、テオという画商に全作品を売っていたということになる。

そして兄の全作品を買い取っていた画商テオは、それを売るタイミングを計っていた。

ゴッホが生前に全く評価されなかったというのも、後世が作った神話であって、ゴッホの強烈な個性と様式はやはり当時も注目の的だった。

ゴーギャンはある展覧会でゴッホの絵を観て作品交換を申し出ているし、ロートレックやエミール・ベルナールもゴッホの才能を評価していた。

晩年になると各種展覧会でも好評を得て、一八九〇年一月号の「メルキュール・ド・フランス」誌の創刊号には、気鋭の批評家アルベール・オーリエのゴッホ礼讃批評が掲載された。ゴッホが亡くなる半年くらい前のことだ。

テオはゴッホのおよそ半年後に三十三歳という若さで亡くなって、このこともゴッホ伝説をより魅力的なものにしている。

けれど、最愛の兄を失ったショックはもちろんあっただろうけれど、直接の原因は進行性麻痺(麻痺性痴呆)と呼ばれる、梅毒の最終段階の病気だった。

また、今でこそ兄弟の墓はオーヴェルの村で隣り合っているが、当初、テオの墓は母国であるオランダ、ユトレヒトにあった。

およそ二十四年後の一九一四年にテオの妻ヨーの判断で、兄の隣に移された。

このヨーという人は、義理の兄ゴッホが家計の負担になっていると夫であるテオを責めたとか、ゴッホを追い詰めただとか、なにかと良い言われ方をされていない。

けれど、それも誤解で、なにより彼女はゴッホのファンだった。そしてゴッホの死後はその画業を後世に伝えるという大きな仕事をし、同時に兄弟愛を強く印象づけることで、ゴッホ神話をさらにドラマティックに仕立てたのだ。

一九一三年にヨーは「フィンセント・ファン・ゴッホの思い出」を執筆、翌年にはヨーの編集でゴッホの「弟への手紙」を出版、この後、兄弟の墓を一緒にしている。名プロデューサーと言っていい。

とにかく、ゴッホとテオの手紙のやりとりのなかで、ゴッホは何度か自死をほのめかすような、自死でなくても、もう時間がない、といったようなことを書いている。テオがあの文面から何も感じなかったはずはない。

おそらくテオはゴッホの自死を予感していた。

ゴッホ終焉の地はオーヴェル・シュル・オワーズ。

パリから北に三十キロのところにある。自然豊かな村で多くの印象派の画家たちが愛した地だった。最後の二か月をゴッホはここで過ごし、超人的な量の作品を描く。

テオの紹介で、この村に住むガッシェ博士がゴッホの後見人となってくれることになったのだ。博士は精神科医でありまた、前衛芸術好きでもあったから、ひじょうに都合のよい人物だった。

最初のころは、発作は南仏の太陽がいけなかったのだ、北方に来たからよくなるだろう、という希望的観測もあり、制作も意欲的だった。

それでもやはり癲癇の発作への不安は消えない。先に述べたように、すでに発作を八回経験していて、そのたびに回復までに時間がかかるようになっていた。前回の大発作はオーヴェルに来る前の年の二月に起こり、回復におよそ二ヶ月かかっている。

これまでの経験からして今度の大発作は七月の下旬にやってくるに違いない。これはほとんど確信していた。そして今度の大発作で回復するとは限らない。回復するとは思えない。いずれにしても、もう回復はないのだ。

ゴッホは今度の発作が来る前に自ら決着をつけようと覚悟した。

死を決意したのは六月半ばころ、死のひと月半くらい前のことだった。

そして最後の遺言ともいうべき作品の制作に集中し、おそるべきクオリティの作品をおそるべきスピードで描いた。

『カラスの群れ飛ぶ麦畑』は七月七日から十日の四日間で描かれている。

『不穏な空の下のはてしない麦畑』も描いている。

つまりたった四日間でこの二枚を描いている。

その後、『ドービニーの庭』を七月七日から十日の間に一枚、これの反復作を一枚、七月十日から二十三日頃の間に描いている。

麦畑と庭、両方ともゴッホの想い入れの強い作品だった。そういう意味でも「事実としての絶筆」ではないものの、この四点は芸術的絶筆の作品群といえるのだろう。

この後もゴッホは数点の作品を描いている。けれどもこれらは観る者をぐっとひき寄せて離さない、迫りくるようなものではなく、静かで穏やかな作品だ。

事実としての絶筆だろうといわれている作品は冒頭でもふれた『木の根と幹』で、一八九〇年七月の後半の作とされている。『カラスの群れ飛ぶ麦畑』から二週間後くらいだろうか。

これは、抽象画のよう。私にはゴッホはひたすら、木の根の幹の造形が面白くて描いたように見える。造形を追ってひたすら絵筆が動いているような。

下宿からほど近いオーヴェル城の裏手で、ゴッホが拳銃を自らの胸に撃ちこんだのは七月二十七日の午後だった。

急所を外れ、よろよろと下宿に帰宅し、それから医者が呼ばれ、テオがパリから駆けつけ、テオに見守られて二十九日に日付が変わった一時三十分に亡くなった。

ゴーギャンの回想録によれば、ゴッホからの最期の手紙には「回復の見込みはないと知らされた」から「朦朧とした状態ではなく精神が明晰な状態のときに死ぬほうがよいと思うようになった」と書いてあったという。

テオ宛の投函されなかった手紙をテオは兄の服から発見する。

これはいわばゴッホの遺書だ。テオの仕事のこと、家庭のことなどについて意見したあとの部分を意訳する。

「僕には確実に発作が迫っている。その前に自殺するつもりだということを君にもう隠しておけない。でも僕が死ぬことで全てがうまく行くんだよ。僕は僕の仕事に命をかけた。そして終わりが来た。それもいいだろう。

繰り返しになるが、君は単なる画商ではなく、僕と一緒に多くの作品を制作してきた共同制作者なんだ。そして僕が死ねば僕の作品の価値は高騰する。作品を売るとき、そう、そのときはもうそこまで来ているということだ。さあ、君はどうする?」

なかなか作品を売ろうとしなかったテオに対する、皮肉とまでは言わないけれど、なにかチクリとしたものはある。

■麦の一生と人の一生

私がオーヴェル・シュル・オワーズを訪れたときは三月で、その日は日曜日で、晴天で、とても暖かった。パリは東京より寒いから、と選んだウールのコートが恨めしいほどに暖くて、オーヴェルは、うららかな田舎で、田舎のあぜ道を少し汗をかきながら、日焼けを気にしながら、歩いた。

兄弟の墓の前で手を合わせて、それからまたあぜ道を歩いて、そこに立った。『カラスの群れ飛ぶ麦畑』の看板があるので、その場所はすぐにわかるようになっている。

それにしても陽射しが強すぎる……私は目を細めて、目の前に広がる光景を眺めた。ゴッホは南仏の陽射しが身体に悪いのかも、ってここに来たのに、ここでも、この季節にこんな陽射しだなんて、きつかっただろうなあ、なんて思いながら、そこに立った。

風は、そよ風程度、夏時間にかわってすぐの季節、十五時ころだったと思う。緑の短い草がずーっと遠くまで、雲があまりない空もずーっと遠くまで広がっていた。

両手をひろげて空を仰ぎたいような、そんな開放感あふれる地だった。足もと、大地からなにか重たいエネルギーのようなものがずんずん身体に伝わってくるような、そんな感覚もあった。

一二七年前の初夏、この場所でキャンバスを前に絵筆をもつゴッホを想った。

死を覚悟して最後の作品群の制作に猛然と臨んでいたある日。以前より構想にあった麦畑を描くために、ある地点を選びイーゼルを構える。

雲は重く暗く空を覆い、その下にはどこまでも麦畑が広がっている。重く暗く、嵐を予感させる不穏な空、カラスが自由自在に空を飛んでいる。

ゴッホは何を想ったか。

発作への不安、それまでに仕上げたい作品群のこと、ほんとうに、これは、どうにもならない運命なのだろうか、奇跡は起こらないのだろうか……祈りのような悲しみ、そして、おそらく物心ついてからずっと毎日のように感じていた孤独に襲われたか。

しかし、その重く暗い不穏な空の下に広がる麦の生命力といったら、なんとそれは強烈に「生きている!」ことへの喜びを叫んでいることだろう。

そしてこの麦はやがて刈り取られる運命にある。なぜなら刈り取られる時がきたからだ。

以前にサン・レミで麦畑を描いたときに、刈り取られる麦を人の死と重ねて次のように書いた。

「この死のなかにはなんら陰鬱なものはなく、純金の光に溢れた太陽とともに明るい光のなかでことが行われるのだ。」

いわば、意味のある、まったく暗くはない、未来のある死をそこに見たのだ。

「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままだが、もし死ねば、豊かな実を結ぶ」という聖書、イエスの言葉がゴッホは好きだった。

テオへの手紙にもある。

「人の生涯は麦の生涯と同じなのだと思う。地に蒔かれて芽を出し豊かな実を結ぶか、粉にされてパンになるか。幸運と不運だよ。とはいえ、芽を出すのもパンになるのもどちらも必要。まるで人生だ。」

広大な麦畑を前にゴッホは、自分は地に蒔かれる甦る麦になろうと決意したのではなかったか。生命のサイクルという意味での永遠の生命を、想っていたのではなかったか。

すでに、文字通り命がけで創作した作品群がある。自分が死んだあとも、それらの作品が残る。

ゴッホが死を決意したとき、彼は自らの作品の価値を確信していた。また自分が死ぬことで作品の値が上がることもほぼ確信していた。

自分の死とほぼ同時にあれらの作品が世の中に広まるだろう。そして自己の芸術への愛、献身は必ず報われる。自分はまさにたわわに実った麦なのだ。刈り取られる時がきたのだ。

と、このように、まとめて終われたらいいのに、と思う。しかし、ここでどうしても私はゴッホの手紙が気になる。

この絵を描いた直後のテオ宛の手紙だ。

「ここに戻ってふたたび制作に身を置いた――ほとんど手から筆が落ちそうだったのだけれども――自分が何をしたいのかはよくわかっていたので、あれから三点の大きな油絵を描いた。それらは不穏な空の下の麦の果てしない広がりで、ぼくは、孤独と極限の悲しみとを表現しようと求めることを少しもためらわなかった。まもなくきみたちはそれらの絵を見られるだろう――なぜなら、ぼくはそれらの絵をきみたちに、パリに、できるだけ早く届けたいと思っているのだから、というのも、これらの絵は、ぼくが言葉では言えないものを、田舎にぼくが感じている健康なものを、人を溌溂とさせてくれるものを、きみらに語ってくれるに違いないと信じているからなのだ。」

「孤独と極限の悲しみ」を表現した絵を自分は描いた。

しかし自分は人々にその絵から「田舎の健康さと溌溂さを感じとってほしい、そのように描いた」と言っているのだ。

まったく矛盾するものが、ここに二つある。これはどういうことかと最初は戸惑った。

けれど、ゴッホはそのままを描いただけなのだ。

自分の運命。どうにもならない運命。死への覚悟。生への未練。

そして、目の前に広がる生命力ではちきれそうな風景。

孤独だ。悲しい。田舎は健康で、溌溂としている。

これらはなにひとつとして、じつは矛盾していないのだ。

事実がそこにあるだけなのだ。

ゴッホは自分の境遇を哀れんだ。悲しんでいた。もう、どうにもならないほどに孤独だった。自らの病が恨めしかった。そう、あの空のように。不穏な、なにか不吉な空のように。

そして、その空の下、目の前に広がる麦は、たわわに実って輝いていた。

もしかしたら、目の前に広がる麦畑の圧倒的な生命力を前にゴッホのなかで、死に対しての恐れすら、うすらいでくるような、そんな感覚がほんのすこしあったかもしれない。偉大な自然のなかでは自分の悩み事がとても小さく思えるのに似た、あの感覚が。

ゴッホ美術館で、本物をはじめて観たとき私は、そこにある絵が、思っていたようなのとはまるきり違っていたこと、とにかくエネルギッシュで、絶望どころか明るくさえあったことにショックを受けた、と書いたけれど、それは的外れではなかったのだ。

『カラスの群れ飛ぶ麦畑』には、はゴッホの「孤独と極限の悲しみ」がある。

そもそも正式のタイトルが『不穏な空の下のはてしない麦畑』、不穏な空、なんて言葉があるのだから。

けれど、やはりそれに勝ってここに描かれているのは、ゴッホの、麦の一生は人の一生と同じであるという、哲学だと思う。

だから、明るいのだ。

「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままだが、もし死ねば、豊かな実を結ぶ」

生命は再生する。

自分が死んでも、あの命を懸けて描いた作品が後世に残り、そして人々になにかしらの感動を与えられるならば、それは、再生だ。

そんなことを思ったオーヴェルの麦畑。

陽射しは強くて暑かったけれど、私は立ち去りがたかった。

了

*かなり関連のある記事です「オーヴェル・シュル・オワーズ、カラスの麦畑で思ったこと」

***

主な参考文献

「ゴッホの手紙 中」(1961)「ゴッホの手紙 下」(1970)J.V.ゴッホ―ボンゲル編 硲伊之助訳 岩波書店

「ゴッホ 契約の兄弟 フィンセントとテオ・ファン・ゴッホ」新関公子著 ブリュッケ(2011)

「ゴッホ展」図録 MBS、財団ハタステフティング(2013)