■落魄と人間にひそむevilそのもの

2025/11/06

敬愛する中田耕治先生のブログが更新されていて嬉しい。

5月1日のある一文に、はっとして、スクリーンショットしてしまった。

「落魄らくはくもまた、ある芸術家にとって最後のぎりぎりの表現なのだ。」

たとえば、作家、アンドレ・ジッドが亡くなったとき、その10日前、パリ、ピガールの安ホテルで、ひとり孤独な死を迎えた女がいる。フレェル。1891年7月、パリ生まれ。ジュヴェより4歳した。わずか5歳のときからシャンソンを歌いはじめる。カフ・コン(酒場で歌う芸人)からミュージック・ホールへ。酒と色恋沙汰にいろどられた人生は、エディト・ピアフやシュジー・ドレールと変わらない。

美貌のシャンソン歌手として人気があったが、大スターだったミスタンゲットに「恋人」のモーリス・シュヴァリエを奪われ、その痛手から恢復できずに、酒に溺れ、声を失って、戦後の混乱のなかで亡くなった一人の女。

最後のシャンソンは、いみじくも「恋人たちはどこに行ったのかしら」(Ou sont tous mes amants? 1936年)だった。自分のシャンソン「疲れたひと」さながらアルコールに溺れ、落魄したフレェルは、自分の歌った「スズメのように」(1931年)のように、しがない人生を生きる。落魄もまた、ある芸術家にとって最後のぎりぎりの表現なのだ。

「ルイ・ジュヴェとその時代」第6部/p.621

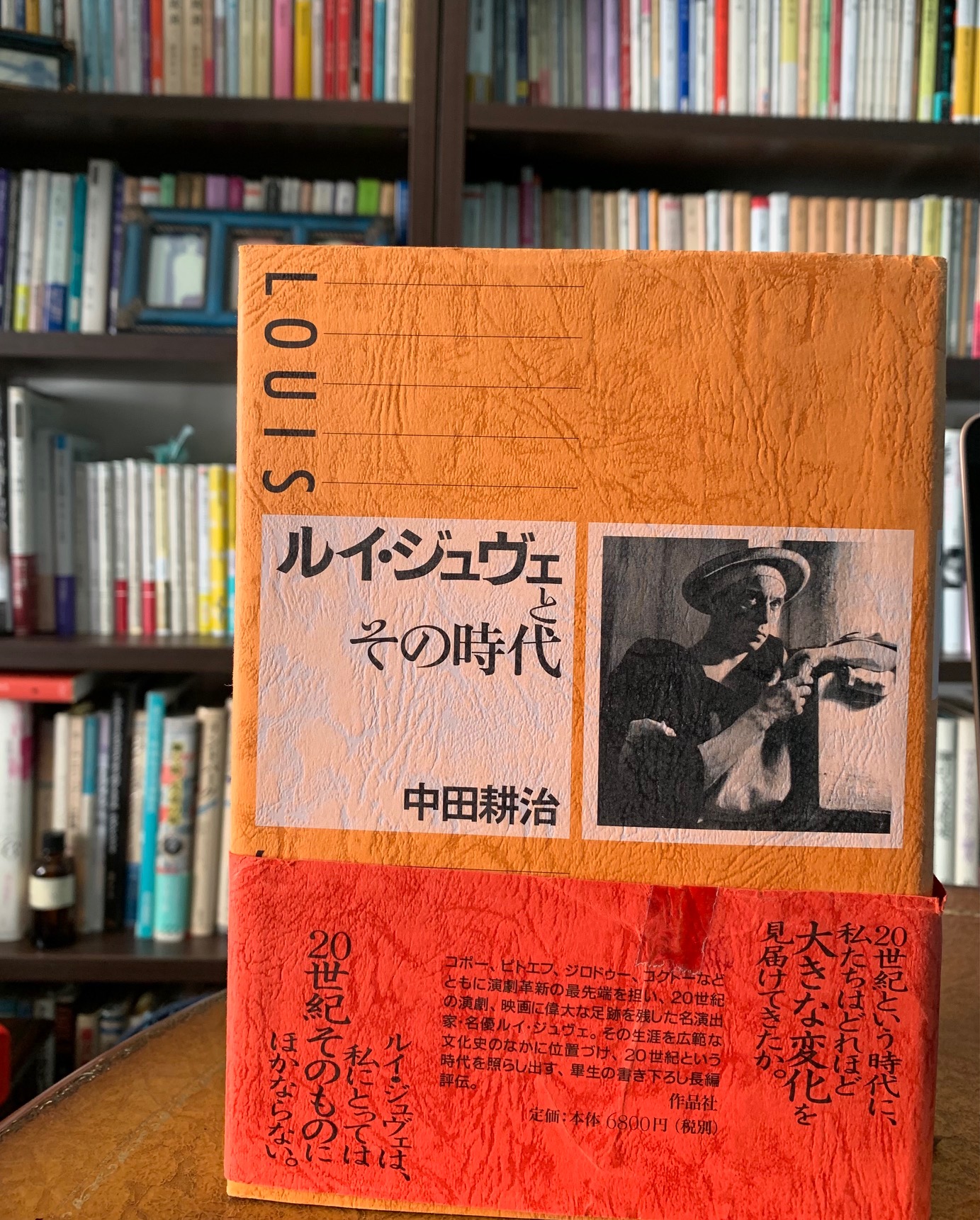

中田耕治先生の、この視線がたまらなく好き、と胸が熱くなる。そして、久しぶりに先生の大作ジュヴェを本棚から取り出した。621ページを開けば、ちゃんとラインを引いてある。

「落魄もまた、ある芸術家にとって最後のぎりぎりの表現なのだ。」ってところに。

そしてすぐ次の一節にも。

ある作家のことばを私は思い出す。

《この世には、短時日たんじじつでは学べないことがいくつかある。それを身につけるために、私たちがもっている唯一のもの、時間というツケをたっぷり支払わなければならない。ひどく単純なことだが、それを知るには一生かかってしまうので、一人ひとりが人生から手に入れるわずかばかりの知識ではやたらに高いものにつく。それだけが、後世に残すただ一つの遺産なのだ。》

ヘミングウェイのことば。彼は死に憑かれた作家ではない。いつもたじろがずに死を見つめていた。

ああ。

私はいま次に出す予定の本の原稿、編集者さんに渡す直前の追いこみ時期にいる。そういうときに、こんな文章を読んでしまうと、もう。

先生と比較するのがそもそも間違っているのだけど、それでも。ああ。

よいものにふれる喜びと自らのだめっぷりのなかで、「ジュヴェ」をぱらぱらっと繰る。ラインを引いた別の箇所に目がとまる。

作家グレアム・グリーンについてのところ。

グリーンは、正しいとか間違っているright or wrongということよりも、善悪good or evilに関心をもつ。たとえばヴェトナム戦争を人間の犯した悪というよりも、人間にひそむevilそのものと見た。

考えこんでしまった。つい数時間前の会話を思い出したからだ。

「なんだかなあ。もう、いやになる」

「なにがあ?」

「コロナとかPCRとかワクチンとか緊急事態宣言とかオリンピックとか。そういうのに対して多くの人が自分の考えをもとに行動していないように思えること」

「そういうのとかかわる覚悟があるならいいけど、ないなら流していかないとたいへんだよ」

「私が闘うのはそこじゃないから、表面的には流しているよ。でも、自分のなかで流しちゃったら、この仕事やめなくちゃならないでしょ」

もしかしたら、「人間にひそむevilそのもの」って、大きな流れにただ身をまかせる、ってことも含まれるのではないか。積極的に人々を動かそうという人と、そういう人を支援する人と、反対する人がいる。でも、いちばん数的に多いのは、なんとなく大きな流れに身をまかせる人なんじゃないかな。

でも、かかわらない、私が闘うのはそこじゃない、なんて言っている私自身も、数的に多い人たちに含まれる。