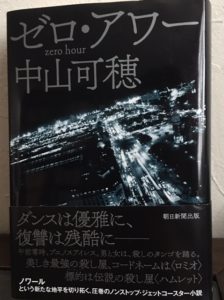

◆中山可穂『ゼロ・アワー』とタンゴと脆い決意。

2025/11/21

昨日は、最悪のコンディションだった。まだ、こんなことになるんだ私、と愕然とするほどに。少しはつよくなったと思ってはいたけれど、ぜんぜんだめじゃない、と絶望するような一日だった。

執筆のために予定を入れないで、こもって過ごそうと決めて、それができないということなのか、と自分に絶望して、のちに悔むことになるあらゆることをしたような気がする。何人かの人に弱気なメールをしてみたり、そういうことだ。でも結局、これは自分の問題なので、誰も私を助けることはできないという、当たり前の事実にゆきあたる。

どうせ書けないなら、本を読んでしまおう、と届いたばかりの中山可穂の新刊(といっても2月の刊行)『ゼロ・アワー』を読んだ。

タンゴがテーマとなっているらしいようなことは、ちらっと知っていたから、ここに私が書こうとしているタンゴの世界がすべて描かれていたら、と想像すると嬉しいようなこわいような、そんな気持ちをもって。でも、帯の裏に中山可穂の言葉「これは全身恋愛小説家の私が初めて書いた非恋愛小説であり、ノワールである」があって、少しほっとしながら読み始めた。ノワール、犯罪小説なら私とは違うはず。

二度にわけて読んだ。ノワールだろうと恋愛小説であろうと、やはり中山可穂がそこにいた。

読んでいて、胸がひりひりするような、行間からすべての体液、血や涙や汗や愛液、がにじみ出てくるような恋愛小説とはもちろん違う。私はそれらを愛しているけれど、同じ物書きとして、そんなのがコンスタントに生み出せるものじゃないこともわかる。そんなことをしていたら死んでしまうし、彼女が恋愛のないときに、つくりものの恋愛小説なんて書けない作家だということを、私は知っている、と勝手に思いこんでいる。そして、だから好きなのだ。

『ゼロ・アワー』はピアソラのアルバムの名で、主人公の一人がもっとも愛するアルバムとして、小説のBGMとなっている。私は自分のiphonのタンゴのお気に入りのプレイリストを大音量で流しながら読んだ。

二十歳そこそこで、復讐のため殺し屋となったヒロインは美しく、そしてタンゴを最高に魅力的に踊る。テクニックもある。でも何かが足りない。復讐のためにタンゴに魅せられている、小説のもうひとりの主人公である殺し屋の男を、自分に惹きつけるには、何かが足りない。そこで彼女は、長年の友人である男性に、抱いてほしいという。彼女には性体験がなかった。そのときのセリフ。

「もっと強くなりたいの。あらゆることを知りたいの。明日死ぬかもしれないんだから。タンゴってセックスのことなんでしょ?だったら私に本物のタンゴを教えてほしい」

タンゴを愛しているひとのなかで、これに反発するひとは多いだろうな、と思った。同時に、私はこのセリフを書いた中山可穂に感嘆した。

ラスト近く、この二人が踊るタンゴ・シーンが泣けるくらいに美しく、せつない。このシーン、私は泣きながら読んだ。

男がリクエストした曲は「エンスエニョス」。夢、とか白昼夢、という意味。この曲は、その前にも一度、印象的なシーンで流れる。

映画『ラスト・タンゴ』でも使われていた。私も大好きな曲。今度、ミロンガでこの曲で踊れることがあったら、きっと小説の、このシーンを想うのだろうと思う。

読後、私はこれからのことを考えた。

中山可穂のデビュー作『猫背の王子』、持ち込み原稿であったそれを出版した編集者と私の持ち込み原稿である『女神 ミューズ』を出版してくれた編集者は同じ人なのだ。その人が銀座の文壇バーというところに連れて行ってくれて、私に小説を書き続けなさい、と何度も言ってくれたことを胸の痛みとともに思い出した。彼はいい小説以外に興味がない。きっと私に失望して、いまはすっかり忘れていることだろう。

いつかタンゴの物語を書きたい。でも、それはいまではない。いまはまだ書ける段階ではない。ずっとあとのような気もする。

その前に、私はひとつの小説を書かなければいけない。エッセイという形では無理な、あのことを書かなければならない。でも、そのためには、書きたいことの核をきちんと書くには、舞台設定をどうするか、主人公をどんな人にするのか、それを充分に考えないといけない。そのまま書いたら、傷つく人がたくさん出てくるし、私も筆が進まないだろう。思いきり書くためには、自分の状況と切り離すことが重要なのだ。

そんなことを考え出すととまらない。いつもの窓際のソファに横になってタンゴの曲が大音量で流れるなか、目を閉じて、考えを巡らせる。頭のなかを構想がぐるぐるまわる。

最悪のコンディションという名の重い布が一枚一枚、私のからだから取りはらわれてゆく。

自分が何をしたいのか、そろそろ、そう、いつまでも目を背けていないで、出版社がつかないとかなんとか言っていないで、まずはそれを一作書くことをしてみようか。約束の原稿をあげたあと、それに集中してみようか。生活は苦しくなるだろうけれども、ほんとうなら、どこかに数か月こもってそれをやり遂げてみたい。まずは、書いて、それからきっとまた、出会いがあるはず。書かないから、出会いがないのだ。

だって、昨夜のノート、寝る前に書いた言葉。

このまま死んだら、私はひとつ大きな悔いを残す。

なんてあるんだから。

小さな、脆い決意なのだろう。でもこんなふうにブログに書くということは、小説の、まだ目に見えないくらいの小さな萌芽が芽生えたということかもしれない。そう思いたい。