■殺戮のタンゴ、「現実との三分間」

2025/11/21

決定的ではないけれど、ぼんやりとしたスランプとでもいうのだろうか、こういうのを。夏の間中、続いている気がする。考え始めると、こんなのが日常で、すっごいやる気のあるときなんて年に数日だったじゃない、という気もしてくる。

仕事はしている。一日に少しずつでも進めなくては、という義務感でしている。そんなかんじでよい原稿が書けるはずもない。そして変な疲れ方をする。風邪をひいたりもする。せきがとまらなくて夜もさらに眠りから遠ざかる。

あるとき、あー疲れた、もうどうでもいい、と明確に思った。

いったん原稿から離れて好きなことをしてみよう。

いくつかの映画を立て続けに観た。あー、映画って、やっぱり好き、と思った。

そして、読みたかった本を読んだ。これがたまらなく面白かった。こんなに面白い本を読んだのは久しぶりな気がする。

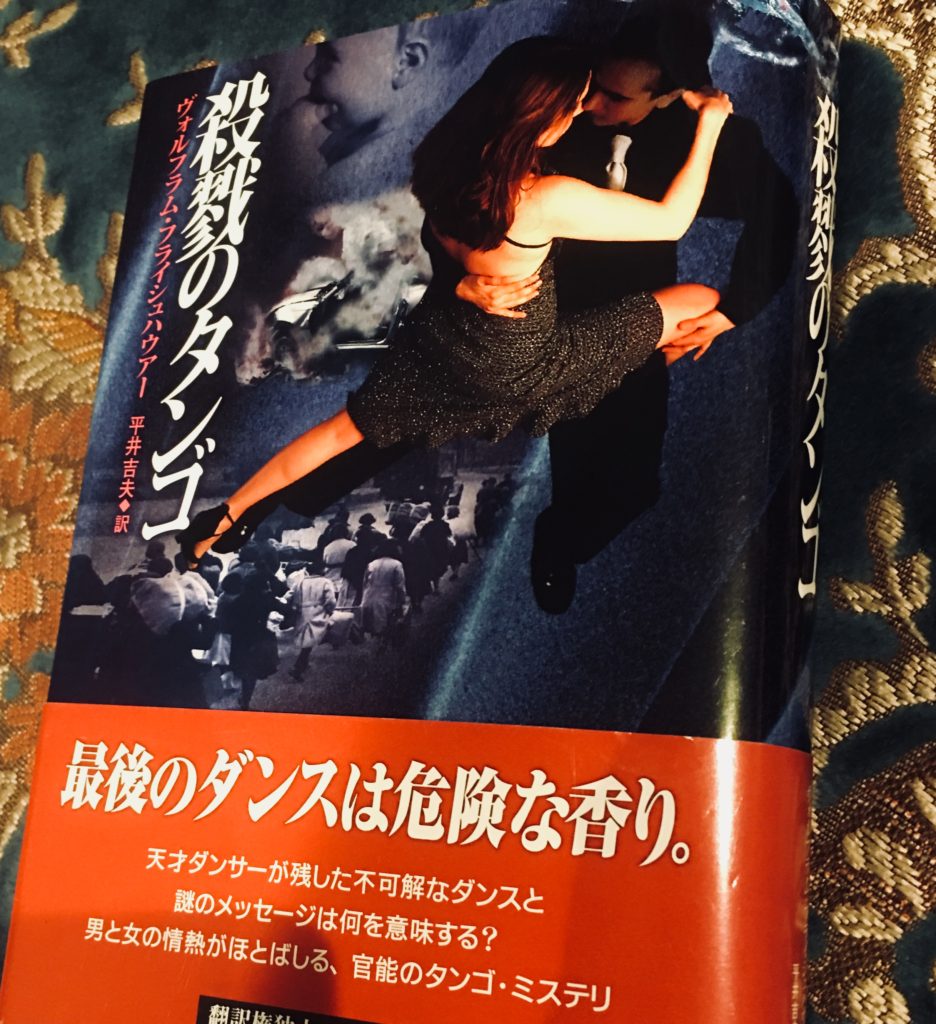

「殺戮のタンゴ」。ヴォルフラム・フライシュハウアー。ドイツの作家、このひとのを読むのははじめてで、とにかくタンゴに関する話ならなんでも、と期待しないで読み始めた。

読み終えたとき、私は仕事場から娘のいる部屋へと行き、私、ブリュッセルに行く!(ブリュッセル在住とあったので) それでフライシュハウアーに会ってくる! 違う! 彼とタンゴを踊ってくる、ぜったいそうする! と宣言したのだった。

彼は私より五歳年上。関係ないけど。

とにかく、そのくらい小説は面白かったし、なにより、彼のタンゴに対する視線、温度にとっても共鳴した。

この小説、ミステリで原題は「現実との三分間」。そう、ピアソラの曲のタイトル。

彼は小説を書く動機について「それはいつも、私がまったく単純な疑問を抱いたことからはじまる」と言っている。この本における単純な疑問はこれ。「いったいタンゴとはなにか?」

「いったいタンゴとはなにか?」

もういっかい。

「いったいタンゴとはなにか?」

この問い、疑問。まさにいま現在の私の疑問とぴたりと一致。

読んでいてわかってはいたけれど、訳者あとがきによれば、作家は熱狂的なタンゴの踊り手でピアソラの大ファン。タンゴの足跡をもとめて1998年にアルゼンチンを訪れている。そして70年代後半の軍事独裁政権による傷跡が時を経ても消えるどころかさまざまな問題を新たに生んでいることを知る。そしてもちろん、ミロンガをはじめ、タンゴに関するところに足を運んでいる。

物語のひとつの軸はタンゴダンサーとバレエダンサーの恋愛。タンゴとバレエという、対極にあるような芸術を絡ませたことで、タンゴ、そしてバレエの魅力が、それぞれに、ちょっとシニカルに浮かび上がる。私はタンゴのところばかりひろったけれど。

たとえば。

主人公である「ロコ」(クレイジーな男)と呼ばれるタンゴダンサーの言葉。

「タンゴとは、女をできるかぎり美しく見せ、くりかえしくりかえし完璧な女の姿に磨きをかけ、燃え立たせ、輝かそうとする、男のこころみにほかならない。タンゴは女を讃美するために、男がつくったんだ」

「タンゴにはありとあらゆる仮装、儀礼、偽装があるんだ。なにもかも演技、感情も、仕種も。そのすばらしいところは、仮面の裏の、演技の裏の自由だ。自由は儀礼のなかにしかない。でもルールは尊重しなければならない。演技を真に受けると、手ひどくしっぺ返しを食う」

バレエダンサーのヒロインがあるペアのタンゴを観ての感想。

「女は男を盲目的に信頼し、男は女をけっして見殺しにしなかった。そのかわり女は男に、ますます大胆なフィギュア、ますます美しい瞬間を創造する余地を与えた。男は提案し、女は従う自由があった。そしてそこに美が生まれた」

タンゴに夢中になっているタンゴ研究家の言葉。

「男は導き、考える。女は惑わし、操る」

ふたたびバレエダンサーのヒロインの言葉。

タンゴを知らない演出家に話す場面。彼女はブエノスアイレスのミロンガで、けだるさ、重さ、意気消沈したムードを感じ、人々の顔に悲哀感、ひそかな絶望感を見ていた。

「タンゴは絶望から生まれて、そのなかで終わるの。けっして起こらないことへの準備、なんにもなかったことへの追憶」

彼女はブエノスアイレスで突然、タンゴのすべてが嫌になったという経験もしている。

「この音楽と、その永遠の、けっして果たされない約束。この抱擁は、抱擁じゃない。この触れ合いから得られるものは、やはり満たされることのない憧憬でしかない。くっつきあっている体は、板切れにしがみついて海をあてもなくただよう難破船みたいだ。絶望的なバンドネオンのパッセージも、悲嘆するバイオリンも、泣き叫ぶ歌も、特有の息づまる終止和音も。それは最後のすすり泣き、息を吸いこみながら語る、あきらめの応諾のように聞こえる」

ほかにもたくさん、ダンスそのものに対する、みごとな描写もあるのだけれど、タンゴやアルゼンチン、ブエノスアイレスに対する冷静な眼差しもあって、嫌なところもたくさん見せてくれて、見たくなかった、とさえ思うほどで、けれど私は結果的に、もっとタンゴを自分なりに知りたいという欲求を強めた。きれいごとだけじゃない、その世界すべてを。

タンゴって、けっしてキレイではない、とこのところ確信している。

小説の最初、エピグラフにはイエーツが引用されていたところも、ぞくっとするほどに好みだった。

How can we know the dancer from the dance? ―ウイリアム・バトラー・イエーツ

小説のなかでもこの言葉が出てきて、ヒロインは、あるときにふと気づく。

We cannot know the dancer from the dance!

これが本来の意味なのだと。「ダンサーとそのダンスはたがいに分かちがたく結びつき、一体となっている。ダンサーなしにダンスはありえず、その逆もまた真なり。だれにだってわかること。この月並みな認識がにわかに神秘的に思われてきた。」

……私も、神秘的に思われてきたよ。そのひとのタンゴはそのひとそのもの、なの?

こんなふうに、考える時間をたっぷりとくれる小説に出会えたことが嬉しい。

そしてそれをしているとき、私は時間が経つのを忘れるということも思い出した。

真に興味のあること、嘘なしで知りたいと思えることに、与えられた人生の時間を、できるかぎり、そう、できるかぎり、という制約があるのはしかたないけれども、人生の時間をつかいたいと、切に願った。

そして六割くらい本気で、この小説を書いた作家とタンゴを踊りたいと思っている。イエーツの言葉からすれば、彼のタンゴを私は愛するはずだから。